Nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321 a Ravenna si spense Dante Alighieri. «Legger Dante è un dovere; rileggerlo è bisogno: sentirlo è presagio di grandezza», scrisse nell’Ottocento Nicolò Tommaseo, autore di un importante Dizionario della lingua italiana. Si era allora in pieno Risorgimento e occorreva un mito fondante utile a rafforzare quel seme di identità nazionale che allora stava germogliando tra la gente. Logico che la scelta ricadesse su Dante, ancora oggi «più moderno di ogni moderno», pur sapendo che egli era classico già prima di quel momento.

Quest’anno si celebrano quindi i settecento anni dalla morte del poeta e in tutta Italia (Covid permettendo) sono già stati organizzati convegni, giornate di studio, mostre, manifestazioni ed eventi per commemorare questo anniversario (vedi ad esempio Viva Dante e Dante 700). Senza contare i libri, tra cui vogliamo ricordare quello di Alessandro Barbero, pubblicato per i tipi di Laterza, che dipinge Dante come uomo del suo tempo, immerso in un Medioevo pieno di fascino e di contraddizioni.

Barbero sappiamo essere legato a Vercelli in quanto da oltre vent’anni ordinario di Storia medievale all’Università del Piemonte Orientale. Meno direttamente anche Dante ha avuto a che fare con la nostra città. Se l’abbia visitata di persona non è dato sapere, sebbene alcuni alcuni studiosi sostengono che egli si sia recato a Parigi tra il 1309 e il 1310 con un attraversamento obbligatorio del Piemonte (che all’epoca di Dante non si chiamava ancora così). Pare però difficile che ciò sia avvenuto.

Il poeta cita Vercelli nel capolavoro che l’ha reso immortale: la Divina Commedia. Siamo nel XXVIII canto dell’Inferno, ottavo Cerchio, nona bolgia in cui i seminatori di discordie sono costretti a correre per scappare da un diavolo che li mutila con una spada. Per contrappasso i loro corpi si ricompongono per essere poi lacerati di nuovo, tortura per le azioni commesse in vita. Lo spettacolo è talmente macabro e terrificante che, spiega Dante, se si potessero riunire tutti gli uomini morti nelle guerre precedenti, costoro non raggiungerebbero una tale visione.

Il primo incontro è con Maometto, fesso nel volto dal mento al ciuffetto, che scambia Dante per un’anima dannata, ma Virgilio gli dice che è lì per dar lui esperienza piena. Il Profeta, sapendo adesso che Dante è vivo, gli chiede di portare un’ambasciata a Fra Dolcino, l’eretico che si era rifugiato in Valsesia per sfuggire alla condanna di eresia.

Or dì a fra Dolcin dunque che s’armi, / tu che forse vedrà il sole in breve, / s’ello non vuol qui tosto seguitarmi, / sì di vivanda, che stretta di neve / non rechi la vittoria al Noarese, / ch’altrimenti acquistar non saria leve. Qui si indica l’esercito formato da Novaresi e da Vercellesi che stava dando la caccia al frate, nell’azione guidata dal vescovo di Vercelli (per altri esegeti di Novara).

È a quel punto, cioè dopo Maometto, che Dante e Virgilio vedono il secondo personaggio: Pier da Medicina. Poco sappiamo di costui, se non che conobbe il poeta e, pare, che si arricchì mettendo contro i nobili di Bologna e quelli di Firenze. L’uomo profetizza il tradimento di Malatestino dell’Occhio nei riguardi di Guido del Cassero e di Angiolello da Carignano, signori di Fano. Nel 1306 li invitò a Cattolica con il pretesto di rappacificarli. Invece li fece uccidere e gettò i cadaveri in mare, chiusi in un sacco.

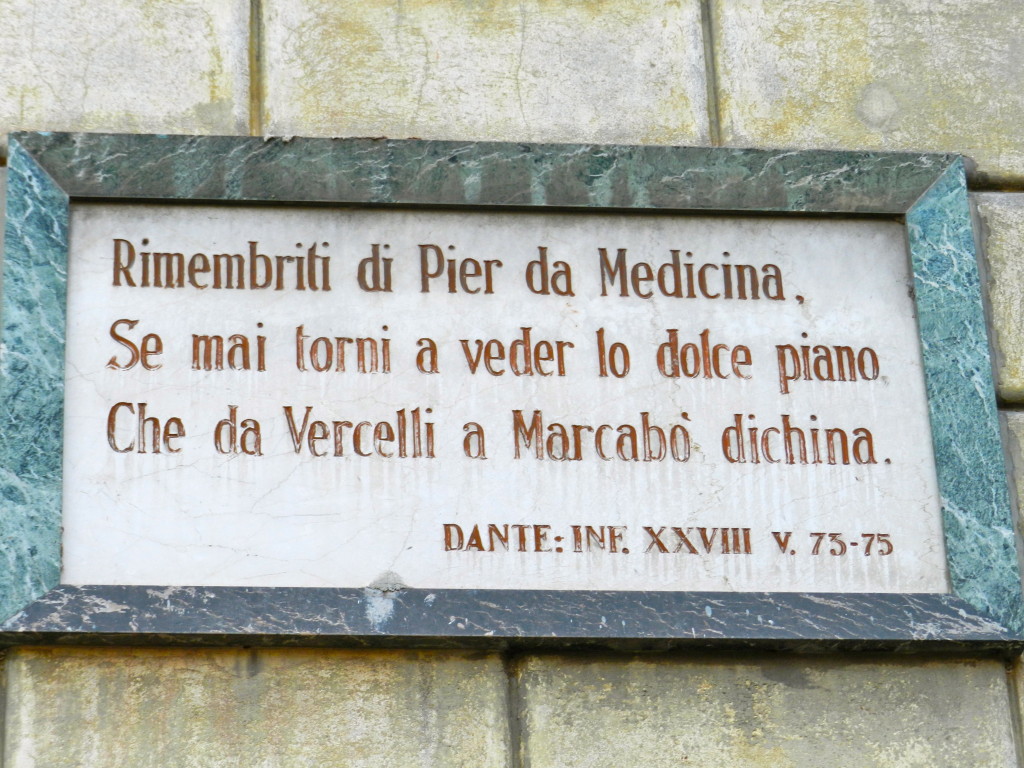

È nei tre versi che presentano Pier da Medicina che Dante cita Vercelli: rimembriti di Pier da Medicina, / se mai torni a veder lo dolce piano / che da Vercelli a Marcabò dichina. Vercelli è perciò menzionata in quanto limite geografico occidentale della Pianura Padana (lo dolce piano), mentre quello orientale è fissato in Marcabò, un castello fortezza costruito dai veneziani nel 1260 a difesa del Po di Primaro, un ramo del delta del grande fiume, oggi non più esistente, che nasceva in corrispondenza di Ferrara e costeggiava a sud le Valli di Comacchio, immettendosi poi nell’Adriatico. Marcabò fu conquistato e distrutto dai guelfi romagnoli nel 1309.

Per onor di cronaca riportiamo anche l’interpretazione, a dire il vero poco fondata, di Giovanni Uggeri, storico ferrarese, che vuole indicata Vercelli non come la città piemontese, bensì come la zona nei pressi di Voghenza in provincia di Ferrara, laddove il toponimo Vercelli era in uso nell’antichità. In tal caso Dante si riferirebbe al solo territorio della bassa pianura emiliana.

Tuttavia, se pensiamo all’importanza politica ed economica che aveva Vercelli negli anni in cui Dante scrive, a nostro avviso questa ipotesi è da scartare. Egli difficilmente sarà passato nella terra del riso (che allora non era tale), ma di sicuro l’avrà sentita nominare, quantomeno per il suo studium che anni prima aveva intrattenuto rapporti con Padova, come è testimoniato dal Volume I dei Biscioni (esposto alla mostra I segreti della Vercelli medievale). Inoltre Dante era ben consapevole dell’estensione della Pianura Padana. I vercellesi comunque sia non hanno dubbi, come si può ben vedere nella targa murata sul lato di Palazzo Tartara che guarda verso piazza Roma, con i celebri versi scolpiti a imperitura memoria.

Non basterebbe un libro per spiegare cosa ha rappresentato Dante per la cultura italiana, da lui rinnovata in maniera radicale. È stato per la letteratura ciò che Giotto è stato per l’arte, infatti i due sono contemporanei: Dante nacque nel 1265, Giotto nel 1267. Il poeta addirittura lo cita con ammirazione nel Canto XI del Purgatorio: Credette Cimabue nella pintura / tener lo campo, e ora ha Giotto il grido, / sì che la fama di colui è scura. A entrambi va dato il merito di aver trasportato il loro tempo in una dimensione nuova, più moderna.

Molteplici sono i livelli di lettura che si possono dare del personaggio Dante: poeta, letterato, politico e altro ancora. Ha gettato le basi della lingua italiana, influenzando e continuando a influenzare molti autori e, indirettamente, la vita di tutti noi. In Dante c’è l’uomo nella sua interezza, capace di meravigliarsi di fronte all’ignoto e di razionalizzare quella meraviglia. Emblematiche le parole di Umberto Saba che lo definì «un piccolo bambino, continuamente stupito di quello che avviene a un uomo grandissimo; sono veramente “due in uno”.» Questo per dire che tutti, prima o poi, dobbiamo fare i conti con Dante, perciò quale occasione migliore del 2021: settecento anni senza Dante, settecento anni con Dante.

Massimiliano Muraro