Ci sono mostre di consumo e mostre di ricerca. Se le prime sono un contenitore vuoto che si tende spesso a riempire utilizzando nomi altisonanti, le seconde invece permettono di scoprire nuove vie, indagando periodi della storia dell’arte che sicuramente godono già di una buona letteratura, ma che non smettono di stupire per il materiale che con puntualità viene a galla.

Al gruppo appena menzionato appartiene “Eleazaro Oldoni. Una nuova scoperta per il Rinascimento a Vercelli” che è stata inaugurata sabato 5 ottobre al Museo Borgogna e che proseguirà fino al 6 gennaio 2020. A curarla Vittorio Natale, autore di numerose pubblicazioni riguardanti l’arte del territorio, insieme a Cinzia Lacchia, conservatore della pinacoteca vercellese.

Finora poco o nulla si sapeva di Eleazaro e in generale della sua famiglia. Gli Oldoni erano pittori, originari di Milano, trasferiti a Vercelli nella seconda metà del XV secolo. Il capostipite fu Boniforte, documentato a partire dal 26 febbraio 1462 insieme ai due figli Ercole e Diofebo. Il terzo figlio del primo matrimonio fu Eleazaro, mentre la seconda moglie diede a Boniforte Efraim, Giosuè, Ismaele e Tamar.

Come ci racconta Paola Manchinu, la prima notizia su Eleazaro risale al 3 ottobre 1478. Sposò una delle sorellastre, Antonina, alla quale era già legato il 10 aprile 1480. A quella data la sua presenza a Vercelli doveva essere ben radicata tanto da ricevere l’incarico dell’ancona per l’altare maggiore della chiesa di Sant’Andrea, cui però rinunciò il 5 novembre 1481.

Una certa agiatezza economica gli consentì nel 1491 l’acquisto di parte della proprietà di Giosuè e nel 1494 di quella di Ercole. Sempre in quegli anni Eleazaro ricevette la commissione per l’ancona per la cappella di San Michele in Santa Maria Maggiore che al principio fu affidata al milanese.

Alla morte di Eleazaro, si crede il 19 ottobre 1517, cinque figli ne seguirono le orme: Nicola, Giovanni, Antonino, Eusebio e Boniforte, detto il Vecchio. Tutti seguirono le orme paterne, anche se il più noto, cioè quello del quale rimangono numerose opere datate dal 1548 al 1578, è Boniforte il giovane, molto attivo sia nel Vercellese che nel Biellese.

«Una mostra piccola, ma preziosa», l’ha definita il curatore Vittorio Natale. Piccola perché sono esposte solo dodici opere (cinque appartenenti al Borgogna, cinque da collezioni private e due prestiti pubblici), preziosa perché presenta degli inediti e, appunto, per la sostanza. Prezioso è anche il catalogo, edito da Sagep, che contiene i saggi di Natale e di Massimiliano Caldera, le schede delle opere e un ricco apparato bibliografico redatto da Alessia Meglio.

Il contributo di Natale analizza “Eleazaro e il Rinascimento a Vercelli prima di Gaudenzio”, cioè prima della rivoluzione operata da quello che è forse l’esponente più illustre dell’arte vercellese, mentre Caldera si sofferma sulle “Notizie dal confine nord-occidentale dell’arte lombarda: alcuni episodi pittorici a Vercelli nel secondo Quattrocento” in particolar modo sugli affreschi nell’ex chiesa di San Marco, venuti alla luce qualche anno fa, sulle vicende di San Nazzaro Sesia, su Cristoforo Moretti e su Giovanni Martino Spanzotti.

Le opere che si possono vedere in mostra sono il Tabernacolo eucaristico con Cristo in Pietà e due angeli adoranti (1480-1485), attribuito proprio allo Spanzotti; i frammenti di un Giudizio universale (1475-1490) di anonimo pittore vercellese; la piccola ancona con Adorazione dei pastori e Annuncio di due profeti (1495-1500) dei De Donati; il tabernacolo con le Storie di Cristo (1500 circa) di Bernardino Butinone; la Natività (1510-1515) e la tavola con il Presepe e il Trigramma di Cristo (1523) di Defendente Ferrari; l’ancona con il Presepe e l’Annuncio ai pastori (1508-1513) di Gerolamo Giovenone; la Madonna in trono con Bambino (1548) e l’Assunzione e Incoronazione della Vergine (1568-1578) di Boniforte Oldoni.

Del protagonista della mostra Eleazaro abbiamo La tavola con l’Adorazione del Bambino e sul retro la Veronica (1496-1500), opera che contiene elementi di innovazione, mescolati a soluzioni decisamente più arcaiche. L’iconografia è singolare: la giovane Maria e Giuseppe, qui rappresentato come un vecchio, osservano Gesù Bambino che invece di essere sdraiato nella mangiatoia è posato sul manto della madre che lo contempla a mani giunte. Attorno, uno stuolo di angioletti e, sulla destra il bue e l’asinello. La scena si svolge davanti a un edificio diroccato che acquista una certa nobiltà grazie alla bifora e al pilastrino sulla sinistra. In alto un gruppo di pastori ha lo sguardo rivolto in direzione dell’Angelo che porta un cartiglio sul quale probabilmente è annunciata la nascita del Salvatore.

Stesso soggetto, ma svolto in maniera differente nell’altra tavola del 1510-1515, firmata “Eliazar de Oldonibus pinxit”. Qui Maria e Giuseppe sono in posizione invertita rispetto all’Adorazione precedente. In più la Vergine ha il capo coperto dal manto; il Bambino tende le braccia verso di lei per essere accolto nel suo grembo. Anche in questo caso sono raffigurati i pastori che salutano l’Angelo. L’ambiente è più luminoso e non mancano le rovine di edifici antichi.

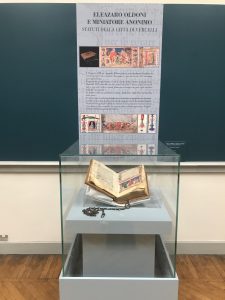

Chiudiamo la rassegna con gli Statuti della città di Vercelli (1492), conservati presso l’Archivio Storico Comunale. Sappiamo che Eleazaro, oltre che pittore, fu valente miniatore. Il suo impegno è testimoniato da un documento dell’epoca in cui si attesta un pagamento per «certas litteras aureas in volumine statutorum». Al Borgogna gli Statuti, con tanto di catena di ferro affinché il possente tomo fosse al sicuro e solo persone autorizzate potessero consultarlo, sono aperti sulle due pagine decorate dall’artista.

«Che Eleazaro fosse attivo anche come miniatore è del resto largamente presumibile, visto il modo preciso, minuto e ricco di lumeggiature in oro e in bianco della sua pittura, così come la conosciamo nei due quadri di piccole dimensioni chiamati a rapporto in questa occasione espositiva», scrive Natale riferendosi alle due Adorazioni, poste a confronto con gli Statuti. Passaggio logico che determina per Eleazaro uno stile e un linguaggio personali, ricchi di contaminazioni, ma nel succo originali.

“Eleazaro Oldoni. Una nuova scoperta per il Rinascimento a Vercelli” è una mostra importante per Vercelli, tanto quanto lo sono state quelle su Defendente, su Giovenone e, non ultima, quella memorabile su Gaudenzio. Perché è di un’autentica scuola pittorica che stiamo parlando. Eleazaro Oldoni ha avuto un ruolo di primo piano, specie nella formazione della generazione successiva alla sua. Merito dunque al Borgogna, supportato dalle Fondazioni CRV e CRT e dalla Compagnia di San Paolo, per avere fatto un altro po’ di luce su un periodo essenziale della storia dell’arte, non solo vercellese.

Massimiliano Muraro